ICU APOSTLES へのリンク

プロフィールgotoprofile.html へのリンク

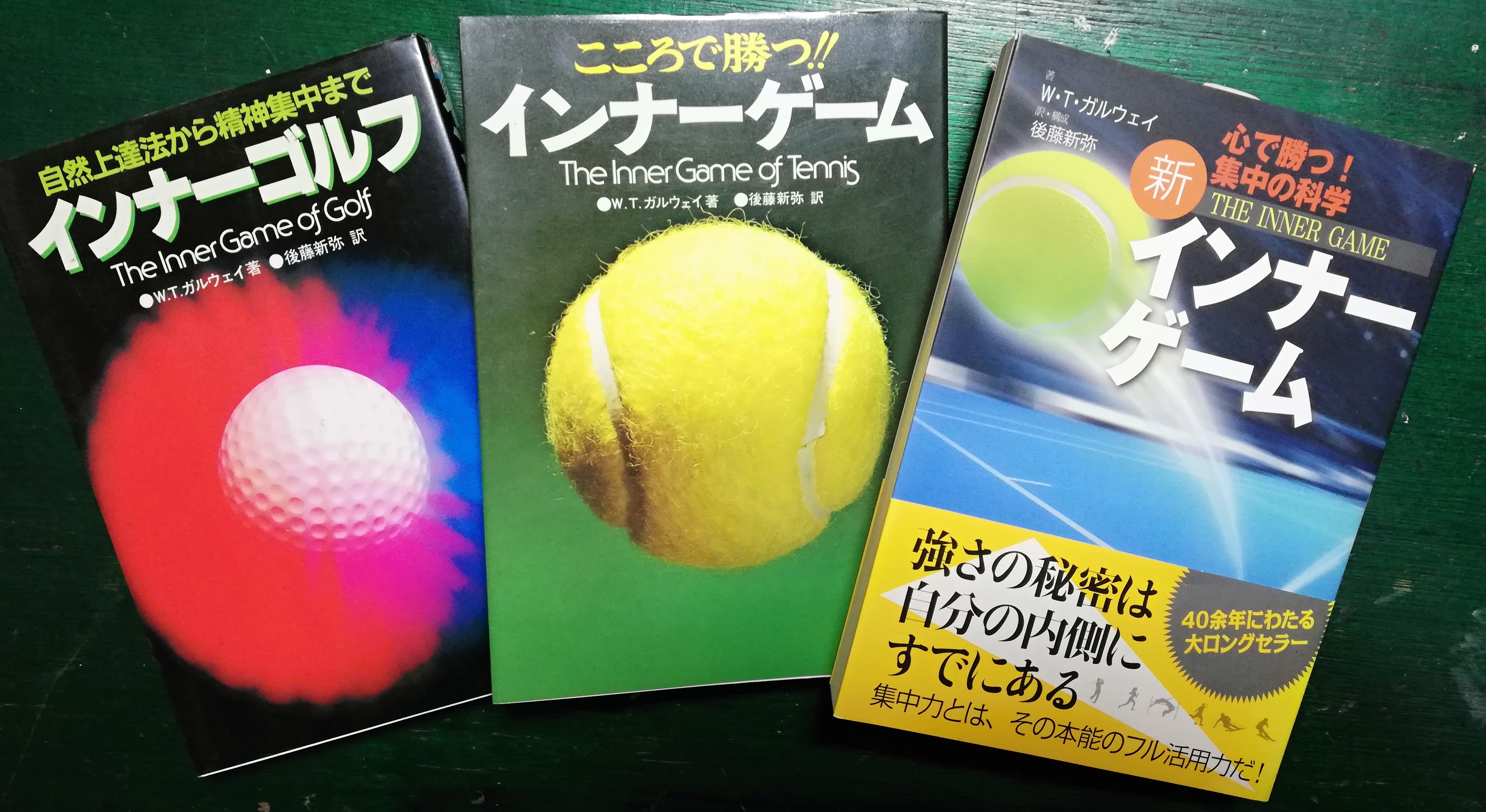

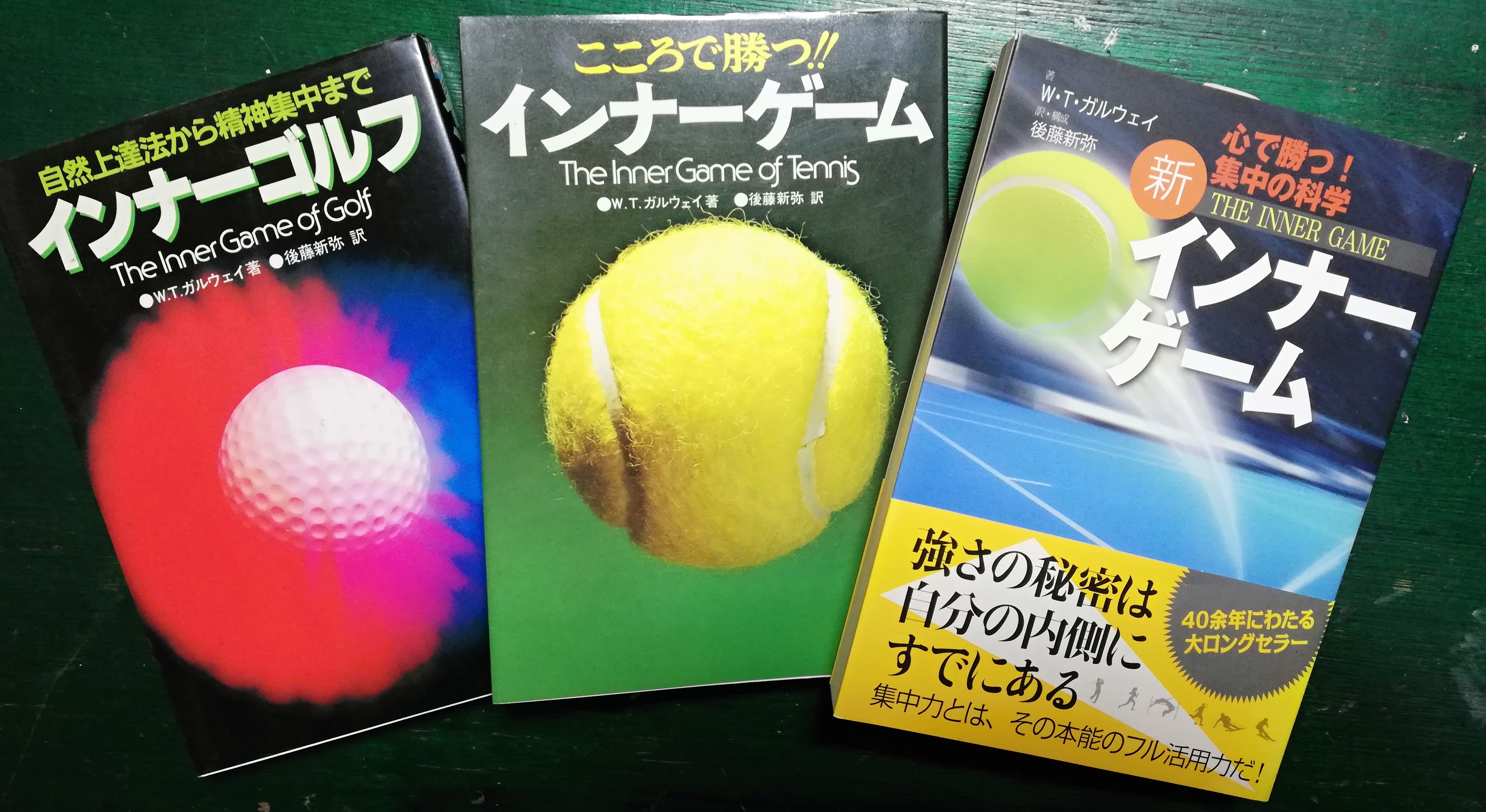

著訳書リスト books.htm へのリンク

インナーーゲーム(研究会)へのリンク

sports@js2.so-net.ne.jp

:::::後藤新弥::::

BRAVAS PHOTOS

セナがいた、プロストがいた。あの頃の撮影記録

SPORTS AND ADVENTURE FOR EVERY ONE OF US

NPOバディ冒険団 & 後藤新弥(スポーツ研究室)

~NPOバディ冒険団スポーツ研究室~

プロフィール

著訳書全リスト(62冊)

おやじアドベンチャー 冒険写真集

人生の本当の意味、スポーツとは何か、逆境に挑戦するる愉快の秘密は、

すべて「集中力」にの活用に要約されるのではないでしょうか。

今年で77歳。マスコミや大学での体験をもとに、<さあ、新たな人生だ>などという意気込みなどは全くありませ。が、。NPOバディ冒険団スポーツ研究室や江戸川大学、日本レジャーレクリエーション学会などを通して「面白いこと」を続けきました。昔、「スポーツUSA]という、スポーツをおちょくった番組を古館伊智郎氏とやったことがありますが、イタズラ心は相変わらずです。サイクルスポーツの科学基地「アマンダスポーツ」のHPを担当しています。アキレス腱周囲の故障で「年だから治らない」と医者に宣告されていましたが、なんとか走れるようになりました。体は年相応、でも心は中学生レベル。早く大人になりたいなあ。

バディ冒険団 ホームページへ ![]()

以上

******************************************

****以下、プライベート・ファイル*****

2022・10・01

東京国立競技場(リレーフェスティバル)

桐葉会(東京教育大学附属中・高校 陸上競技部OB会)チーム

4人合計年齢 306歳 最高齢

リレービデオ

第⑦レーン(紫)第2走者

犬

以下は2代目 牡

公園で、雑誌撮影中のモデル(しほ)から声をかけられ、協力

掲載されましたが御礼は無し。

以下は初代、アッペンツェラー・マウンテンドッグ

やはりスイス生まれですがオオカミに近い原種で、

今のステラににてますが、いざとなるとすごかったです

(犬越路峠で、うどんを一緒に)

ポンコツ自慢

日本最初のパソコンNEC TK80

日本最初の?ハンドヘルド・パソコン

NEC PC8201

ヤマハの販売一号機 YA=1

これは1982年頃に改造使用したTL125

エンジン調整後、復活

1980年頃、清里辺りで遊びまくったQR50

前世紀1999年製 ダットサントラック

これが右アキレスけん周囲

黒い縦の筋が「変質して、年だから修理不能」と医師。

痛くて走れない、さあどうする(笑い)

<<2021 10月、レストアに成功>

BRAVAS PHOTOS

あの頃の撮影記録

最近、最も感激した作品

大学4年生? 17歳が製作した卒業論文の発表用プレゼンビデオ