(インナーゲームからの展開)

スポーツ集中力と本能のフル活用

(インナーゲームからの展開)

インナーゲームとは

一言で言えば、集中力に関する考え方ですが、要は「人生を思い切りエンジョイするために、自我を捨てて、本能のパワーを出し切ろう」という発想から、題材のテニスだけでなくあらゆるスポーツや人生にとっての豊かで楽しい刺激剤となる発想です。

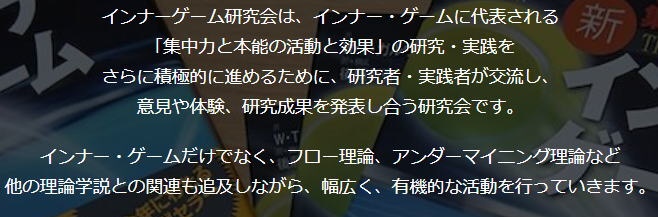

これは1970年代に、米国のティモシー・ガルウエイが発表した、集中力と本能のフル活用に関する考察。ハーバー大テニス部主将の経験から、テニスでの雑念や緊張かrいかに自分を解放して、本来自身に内在する本能の能力を余すところなく発揮するかを、意識や感覚の活用から解説したもの。思考や感情、雑念部分を「セルフ1」(自分)、それ以外、本来無限の可能性を秘めた本能の部分を「セルフ2」(自身)と区分けした点が、未開発だったスポーツ心理学からも注目され、アスリートやコーチ、学者などから大きな反響をを呼んだ。

ガルウエイ本人は「学説や理論ではない」としているが、自分自身の外側の栄光や名声ではなく、無心になって内側のゴールを目指す歓びこそ重要であると説いた点で、ともすればサクセス至上主義に走りがちな米国の大企業や教育、地域社会から、その新鮮な価値観が注目をあびた。

この発想は「禅」にあるとも本人が告白しており、古来武士道として伝えられてきた、「無我の境地」などに深く通じるものがある。、

現在では、アスリートの基本精神として、大きな目標のために、逆に目の前の競技だけに集中し、勝ち負け以前に自分自身の力を思い切り発揮しすることに集中する、という姿勢が、むしろ一般的になってきた。また、1980年初頭に米国で発表された「ストレッチング」という概念も、インナーゲームの「体内感覚に意識を集中させて雑念から開放する」という手法の影響を強く受けたものだった。「外側からどう見える、という”形”ではなく、あくまで自分自身の内部の腱や筋肉がどう伸びているかに集中する」は、まさにインナゲームそのものでもある。

インナーゲームを土台にしたコーチ論やハウツウもの、姉妹書である「インナー/ワーク」の引用を明示しないセミナーなど、安直な発展(?)も多く見かけるようになったが、例えばラグビーの日本代表監督、ゴルフの日本オープン勝者らが、インナーゲームの考え方を賞賛し、米国マイクロソフトのビ・ゲイツ氏なども「人生で最も感銘を受けた5冊の本」の1冊としてブログに発表している。

「インナー・ゴルフ」など合わせて、1976年発刊の訳本は、「インナー・ゴルフ」等とともに廃刊となっているが、スポーツ界や教育の世界では今なお、ガルウエイの発表した人生の価値観や、集中力のとらえ方、禅や徒然草、武士道にも通じる「無我」の境地、自分自身の内側に秘める本能のフル活用といった概念が、さらに広く活用され、またフロー理論等と合わせた展開も研究されている。

当研究会では、商業イベント(有料セミナー、講習会、コーチ指導)は行っておりません。

****参考****

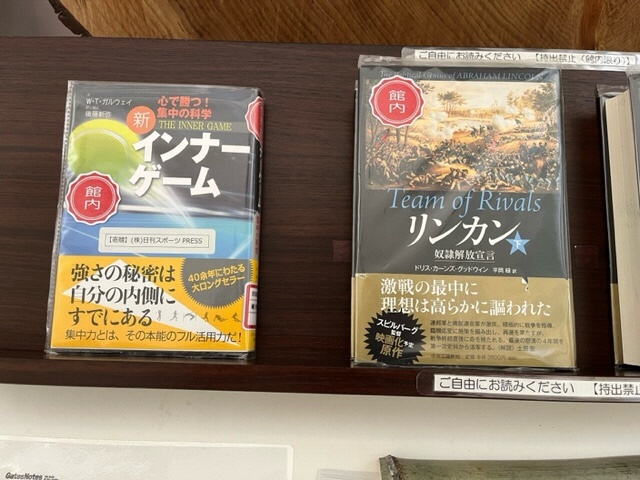

<< ビル・ゲイツ氏も愛読者>>

ビル・ゲイツ氏が『人生で最高の5冊』の1冊としてこの「インナーゲーム」をブロでグ紹介し、京都の図書館にも寄贈されたそうです。なお、訳とは別に、さらに分かりやすくかみ砕いた解説を、「スポーツ集中力」テスト版として以下の訳者ホーム頁に掲載しております。

(訳者 後藤新弥)ホームページへ。

ビル・ゲイツ氏(は自身のブログでこう述べています

https://www.gatesnotes.com/Holiday-Books-2022

自動和訳:人生で最も好きな5冊へのリンク

https://www.gatesnotes.com/The-Inner-Game-of-Tennis

自動和訳:インナーゲームと私 へのリンク

<<京都植物館 図書館から、写真をいただきました>>

研究会でも、京都の図書館に訳本を寄贈させて頂いたところ、「展示してます」と、上記の写真とともにお礼のメールを頂きました。

***********************